Die Uni Freunde Community ist ein inklusives Studierenden-Netzwerk für Alle. Miteinander gestalten wir das Studium an Wiener Universitäten inklusiver.

……

AKTUELLES UPDATE // 31. März // Veranstaltungen finden aktuell online statt.

…..

StipMent – Programm für Studierende im Asylverfahren

Studierst du an einer Wiener Universität und befindest dich zur Zeit im Asylverfahren, dann melde dich an und finde mit uns gemeinsam eine/n passende/n Mentor/in!

Wir bieten

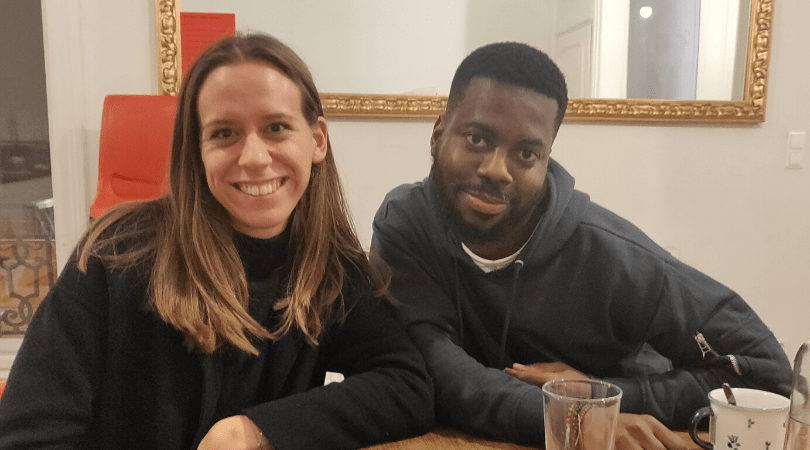

- Umfassende Unterstützung durch ein Peer-Mentoring Programm in den ersten Semestern des Studiums. Studierende aus höheren Semestern werden zu BegleiterInnen im Studienalltag und stehen mit Rat und Unterstützung zur Seite. Miteinander und von einander lernen steht dabei im Vordergrund.

- Kursstipendien am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten

Die Anmeldung für das Sommersemester ist bereits geschlossen.

Workshops für geflüchtete Studierende

Regelmäßige Begleitworkshops zum Studium erleichtern den Einstieg in den Universitätsalltag und unterstützen Geflüchtete beim lernen.

Uni Freunde Workshop-Termine für das SS2020:

3. März 2020 16:30: Mitschrift – im Freunde Salon (Garnisongasse 11, 1090 Wien)

5. Mai 2020 16:30: Online-Lernen Tools Teil 1 – online auf Zoom

11. Mai 2020: Online-Lernen Teil 2 – online auf Zoom

9. Juni 2020 16:30: Wissenschaftliches Lesen – online

Die Uni Freunde Workshops zu den Themen Mitschrift und Wissenschaftliches Lesen finden in Kooperation mit dem CTL –Center for Teaching and Learning statt und sind optimal auf die Bedürfnisse von StudienanfängerInnen mit Deutsch als Zweitsprache zugeschnitten.

Für den Workshop zum Thema Online-lernen konnten zwei Experten von PolEdu als Vortragende gewonnen werden.

Die Workshops 2-4 finden aufgrund der aktuellen Corona-Ausnahmesituation online statt. Vor jedem Workshop bekommen die TeilnehmerInnen einen Link per Mail.

Austausch und regelmäßige Treffen

Der Uni Freunde Stammtisch bietet Raum zum Kennenlernen! Hier organisieren wir in der Gruppe gemeinsam unterschiedliche Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote. Spaß und Miteinander stehen hierbei im Vordergrund.

Uni Freunde Stammtischtermine SS2020:

3. März 2020 im Freunde Salon (Garnisongasse 11, 1090 Wien)

5. Mai 2020 Online auf Zoom

11. Mai 2020 Online auf Zoom

9. Juni 2020 Online auf Zoom

jeweils nach den Workshops

Komm und werde Teil der Uni-Freunde, wir freuen uns auf Dich!

Wer ist für das Projekt verantwortlich?

Mag.Kathrin Limpel, Verein Fremde werden Freunde

Mag.a Margarete Kernegger, ehem. Leiterin des Vorstudienlehrgangs der Wiener Universitäten (VWU) Mag.a Sonja Winklbauer, Leiterin des VWU

Das Projekt erhält eine Förderung vom Fonds Soziales Wien

Das Projekt erhält eine Förderung vom Fonds Soziales Wien

Fragen rund um das Projekt Uni Freunde können jederzeit an hallo@fremdewerdenfreunde.at gerichtet werden.